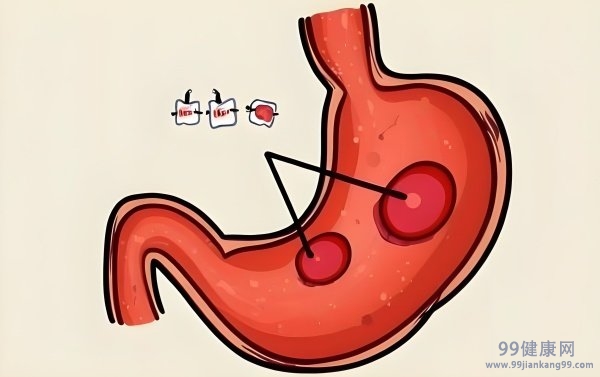

胃是我们消化系统中的一个重要器官,其功能显而易见。然而,在进行胃部检查时,有时会发现一个不太常见的现象,那就是胃内出现息肉。那么,胃里长息肉究竟是怎么回事呢?

胃部出现息肉是怎么回事?1、药物因素

长期使用某些药物,例如质子泵抑制剂,可能会导致胃黏膜异常增生,进而引发胃息肉的形成。

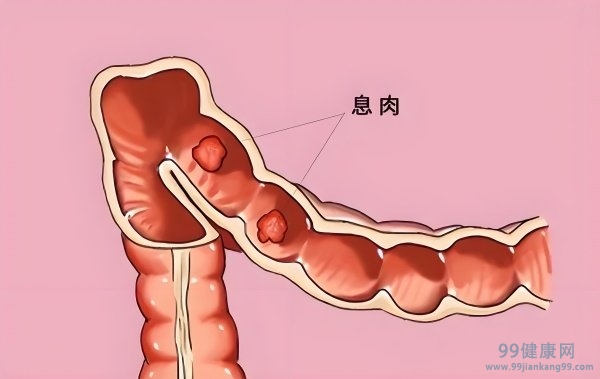

2、幽门螺旋杆菌感染

幽门螺杆菌是一种能够引发胃黏膜炎症的细菌,长期感染可能会促使胃黏膜出现反应性增生,从而导致胃息肉的形成。

3、胆汁反流

胆汁回流到胃中,不仅会造成胃黏膜的腐蚀和出血,还可能引发炎症性增生,进一步导致胃息肉的形成。

4、因素

遗传因素中由于基因突变引起的可能性也是胃息肉形成的一个原因。

5、其他因素

年龄、激素水平的变化以及饮食习惯等因素,都可能对胃息肉的形成产生影响。

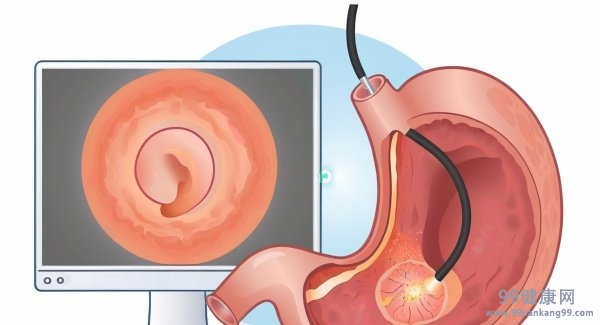

1、内镜治疗

高频电凝切除术、激光治疗、冷冻治疗以及内镜下黏膜切除术和黏膜剥离术等技术,都是在内镜的辅助下,采用不同的方法进行息肉切除。其中,高频电凝切除术对组织的损伤较小,恢复速度快,因而成为一种常见的治疗选择。

2、药物治疗

如果息肉的症状不太严重,可以考虑使用药物治疗,例如胃酸抑制剂和胃黏膜保护剂等。对于由幽门螺杆菌感染引起的息肉,可以进行抗幽门螺杆菌的治疗,部分息肉在经过治疗后可能会自行缩小或消失。

3、手术治疗

当息肉的体积较大、数量较多,或者存在癌变的风险时,可能需要考虑进行手术治疗。手术通常在内镜治疗未能取得预期效果的情况下进行。

4、日常调理

无论选择什么治疗方法,患者必须听从医生的指导,调整日常饮食和生活习惯。应保持规律的饮食,避免暴饮暴食,并尽量选择清淡且容易消化的食物。

5、随访观察

治疗结束后,患者需要定期进行复查和随访,以便及早发现和处理可能出现的复发或并发症。

胃内息肉的形成可能与多种因素有关,例如药物使用、幽门螺杆菌感染、胆汁反流以及遗传因素等。治疗方式包括内镜切除、药物治疗和手术等,具体应根据息肉的实际情况以及医生的建议来决定。患者应保持健康的生活方式,并定期进行复查,以预防息肉复发或出现并发症。