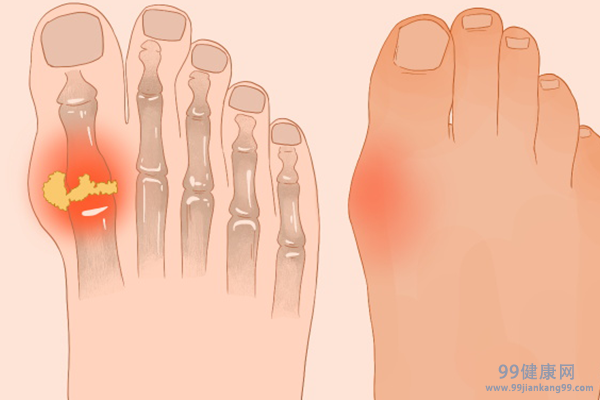

痛风在中医学中属于“痹证”的范畴。这种状态是由于脾脏和肾脏功能失调,导致脾气不足,未能有效运化水湿,从而使湿浊在体内积聚;同时,肾脏的清泌能力减弱,湿浊难以排出。当此时又伴随酗酒、暴饮暴食或劳累过度,就会促使湿浊聚集在关节和肌肉,形成气血循环不畅,从而引发痛风关节炎。如果湿浊继续损伤肾脏,还可能导致肾功能受损,最终发展为痛风性肾病,甚至导致慢性肾衰竭。中医在诊断和治疗上可以进行分型,效果很好。

湿热痹阻型

症状表现为关节红肿、发热和疼痛,肿胀和痛感非常剧烈,筋脉紧绷,手部触碰时感到不适,更难以下床活动,白天气息较轻,晚上则加重。舌头呈红色,舌苔偏黄,脉象滑数。治疗宜采用清热除湿、活血通络的方针。可使用宣痹汤进行调配,方剂成分包括:防己、杏仁、连翘、蚕沙、赤小豆和姜黄各10克,滑石、海桐皮、淫羊藿、泽泻各15克,山栀和半夏各6克,薏苡仁和土茯苓各30克,以及虎杖20克,水煎后服用,每日1剂。

脾虚湿阻型

症状表现为关节酸痛沉重,疼痛部位固定,关节出现畸变和僵硬,伴有痛风石,感到气短,食欲减退,舌象淡红,舌苔白腻,脉象湿而数。治疗应以健脾祛湿、通络泄浊为主。方剂建议使用运脾渗湿汤(经验方)加减:淫羊藿、白术、川牛膝、石苇各20克,猪苓、滑石、桃仁各15克,瞿麦、车前子(包煎)、熟大黄、红花、穿山甲、当归各10克,桂枝5克,生薏仁30克,土茯苓50克,水煎服用,每日1剂。

肝肾亏虚型

症状表现为痛风久拖不愈,关节肿胀变形,活动受限,严重时伴有疼痛、腰膝酸软以及肢体行动不便,遇劳累和寒冷时症状加重,偶有低热,怕冷而喜温,舌苔淡白,脉象沉细、数或者沉细无力。治疗应以补益肝肾、祛湿通络为主。建议使用独活寄生汤进行加减治疗:独活、防风、川芎各10克,秦艽、当归、生地、白芍、杜仲、川牛膝、茯苓、鸡血藤各15克,细辛3克,肉桂及人参各5克,甘草6克,桑寄生20克,水煎服用,每日1剂。

寒湿痹阻型

症状表现为四肢关节剧烈疼痛,红肿不明显,受热后疼痛有所缓解,关节活动受限,局部有冰凉感。舌头颜色淡红,舌苔白,脉象弦紧。治疗应采用温经散寒、祛风化湿的方法。方剂使用乌头汤进行加减:制川乌、麻黄各6克,黄芪20克,炒白芍、鸡血藤、当归、生薏苡仁、淫羊藿各15克,甘草9克,桂枝5克,细辛3克,土茯苓30克,生姜3片,水煎服用。